1、序言

TC18钛合金(俄标BT22)作为第三代高强韧B型钛合金的典型代表,由俄罗斯全俄航空材料研究院(VIAM)于20世纪60年代基于航空结构轻量化需求率先开发。其名义成分Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe(质量分数)通过多元稳定元素协同作用,展现出优异的渗透性与热处理响应特性[2]。已成功替代TC4合金及部分高强钢应用于飞机起落架、机翼接头等关键承力构件[3],成为航空装备减重增效的核心材料之一。

相较于传统钛合金,TC18的核心优势在于其灵活的热处理调控能力。研究表明[2-5],通过固溶时效(STA)、复杂双重退火(CDA)、普通退火(FA)及去应力退火(SRA)等工艺组合,可在600~1250MPa范围内梯度调控其力学性能。其中,复杂双重退火因能实现强度、塑性、韧性的最佳平衡,被航空标准GJB 3763A—2004《钛及钛合金热处理》列为推荐工艺;第一阶段高温退火(820~850)℃×2h炉冷至740~760℃升保温1~3h,随后空冷至室温;第二阶段时效处理(500~650)℃×(2~6)h进一步稳定组织。该工艺通过精准控制中间缓冷阶段的相变动力学,既可抑制相α+α相与长体转变导致的脆性,又能促进初生α相的均匀析出,为后续时效过程中的水级次生α相的弥散分布提供形核基底[6]。然而,多阶段低温需求导致该工艺存在生产周期长、能耗高、设备依赖性强的高限性,严重制约了航空航海用大尺寸构件的批产效率。

近年来,简化热处理流程成为TC18工程应用的重要研究方向。本文聚焦于普通退火与简单双重退火(SDA)两种短周期工艺的对比研究,系统揭示其与复杂双重退火的微观组织差异及性能演变规律。

2、试验材料及方法

2.1 试验材料与制备

试验选用15mm厚TC18钛合金热轧板材作为研究对象,其相对温度经金相法测定为857℃,具体化学成分符合GB/T 3620.1—2016《钛及钛合金牌号和化学成分》要求(见表1)。板材经两火切割制,成品火次通过65%变形量的控温机制获得目标厚度。

表1 TC18钛合金热轧板材化学成分(质量分数)(%)

| Ti | Al | V | Mo | Cr | Zr | Fe | O |

| 余量 | 5.2 | 5.1 | 5.08 | 1.02 | 0.1 | 1.2 | 0.10 |

2.2 热处理工艺设计

参照GJB 3763A—2004设立复杂双重退火对照组(编号:00°,热处理制度:835℃×2h/FC~750℃×2h/AC+600℃×4h/AC),其试验结果作为评判基准。基于表2所设计的热处理制度,研究以下3类工艺。

表2 TC18钛合金热轧板材热处理制度

| 试样编号 | 工艺名称 | 热处理制度 |

| 1° | 普通退火 | 795℃×2h/AC |

| 2° | 普通退火 | 835℃×2h/AC |

| 3° | 普通退火 | 875℃×2h/AC |

| 4° | 简单双重退火 | 795℃×2h/AC+550℃×4h/FC |

| 5° | 简单双重退火 | 835℃×2h/AC+550℃×4h/FC |

| 6° | 简单双重退火 | 875℃×2h/AC+550℃×4h/FC |

| 7° | 简单双重退火 | 795℃×2h/AC+600℃×4h/FC |

| 8° | 简单双重退火 | 835℃×2h/AC+600℃×4h/FC |

| 9° | 简单双重退火 | 875℃×2h/AC+600℃×4h/FC |

| 10° | 简单双重退火 | 795℃×2h/AC+650℃×4h/FC |

| 11° | 简单双重退火 | 835℃×2h/AC+650℃×4h/FC |

| 12° | 简单双重退火 | 875℃×2h/AC+650℃×4h/FC |

2.3 表征与检测方法

采用Instron5982电子万能试验机进行室温准静态拉伸试验,依据GB/T 228.1—2021《金属材料拉伸试验 第1部分:室温试验方法》加工试样。显微组织分析通过Olympus GX71光学显微镜完成。

3、复杂双重热处理试验结果与分析

3.1 室温拉伸性能对比

通过对比热轧芯(0°试样)与复杂双重退火态(00°试样)的室温拉伸性能(见表3),发现热处理显著改变了材料的塑性匹配关系,抗拉强度从1536MPa降至1249MPa,降温达18.7%,屈服强度(Rp2)由1406MPa下降至1164MPa,降温达17.2%,但断后伸长率(A)则从2.5%大幅提升至12.5%,增幅达400%,断面收缩率(Z)则从5%大幅提升至26%,增幅420%。上述变化表明,复杂双重退火工艺有效实现了“牺牲强度换取塑性”的调控目标,为航空结构件的抗冲击设计提供了性能优化空间。

表3 室温拉伸性能

| 试样编号 | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A(%) | Z(%) |

| 0° | 1536 | 1406 | 2.5 | 5 |

| 00° | 1249 | 1164 | 12.5 | 26 |

3.2 显微组织演化分析

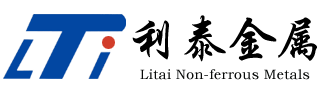

经复杂双重退火处理后,组织重构为典型“三态混合”结构:等轴初生α相+层状次生α相+β相转变基体(见图1)。复杂双重退火通过调控相比例及组织形貌,使TC18钛合金的强塑积从3840MPa%提升至15612.5MPa%,验证了该工艺在兼顾材料损伤容限与承载能力方面的工程价值。

3.3 组织与性能关联机制

(1) 强度下降主因 等轴初生α相比例增加削弱了原始β相晶界强化作用,同时层状次生α相降低了位错运动阻力。

(2) 塑性提升机理[7,8] 等轴α相协调变形能力优于带状组织,延缓局部应力集中;β相转变基体中纳米次生α相通过Orowan机制抑制微裂纹扩展;多尺度α相(微米级初生α相+亚微米级次生α相)形成分级滑移带,提高了应变均匀性。

高强度、低塑性特征;3°试样(875℃×2h/AC):抗拉强度(R m )下降至822MPa,屈服强度(Rp0.2)下降至722MPa,而断后伸长率( A)和断面收缩率( Z)分别提升至15.0%与41%,实现强度、塑性逆转;1°试样(795℃×2h/AC):性能介于二者之间,体现出退火温度对性能的梯度调控能力。

表4 室温拉伸性能

| 试样编号 | Rm/MPa | Rp0.2 /MPa | A(%) | Z(%) |

| 1° | 1066 | 1030 | 6.0 | 30 |

| 2° | 1139 | 1106 | 4.0 | 19 |

| 3° | 823 | 722 | 15.0 | 41 |

4.2 显微组织演化规律

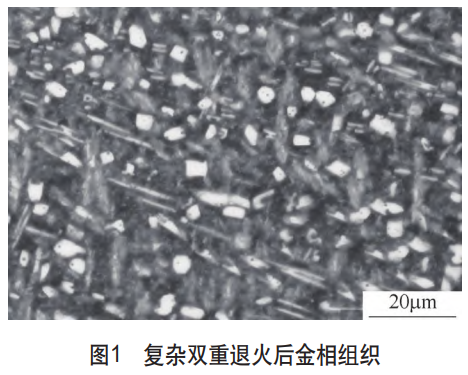

普通退火后金相组织如图2所示。从图2a、b可知,1°、2°试样金相组织为等轴初生α相+β相转变基体,随着普通退火温度升高,初生α相含量减少,β相转变基体含量增加。从图2c可知,当温度高于相转变温度后,初生α相完全转变为β相。

4、普通退火试验结果与分析

4.1 室温拉伸性能分析

根据表2中的热处理制度,对1°、2°、3°试样进行普通退火,其室温拉伸性能见表4。试验结果表明,2°试样(835℃×2h/AC):抗拉强度(Rm)下降至1139MPa,塑性显著劣化,断后伸长率( A)仅为4.0%,断面收缩率( Z)降至19%,呈现典型的

4.3 组织与性能关联机制

(1)强度变化主因 2°试样高强度源于等轴α相的弥散强化与β相基体中高位错密度;3°试样强度骤降归因于魏氏组织的弱界面结合效应及α相片层间β相的连续分布。

(2)塑性提升机理 魏氏组织中针状α相的多取向分布促进位错交滑移,延缓颈缩,高温退火消除残余应力,β相比倒增加可提升应变协调能力。

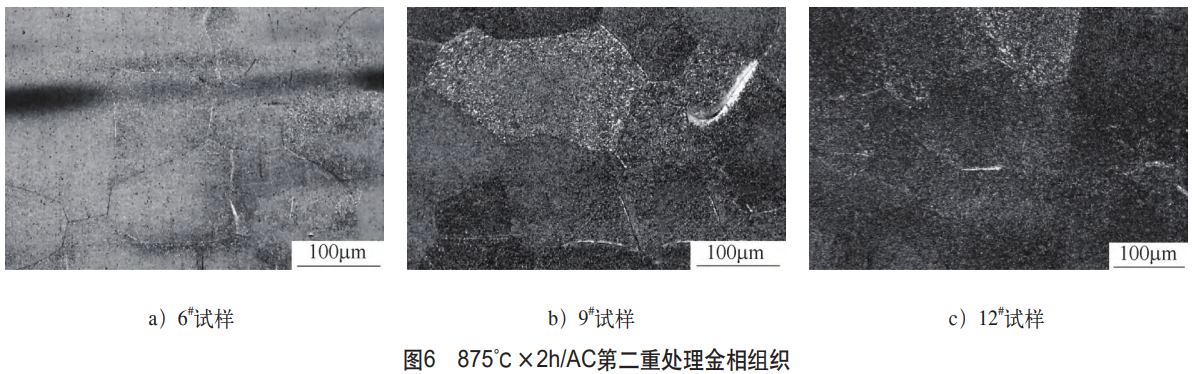

4.4 相变临界温度验证

当初生α相体积分数趋近于零时(3°试样),可判定退火温度(875℃)已超过TC18的β相转变温度(Tβ),与金相法检测结果一致。Tβ以下热处理材料强度由α相含量主导,塑性受β相连续性控制;Tβ以上热处理,组织组化与织物弱化成为性能劣化主因。此温度阈值对工艺设计具有决定性意义。

5、简单双重退火试验结果与分析

5.1 热处理工艺参数与性能响应关联性

基于表2热处理制度对4°~12°试样进行简单双重退火,其室温拉伸性能见表5。试验结果表明。

表5 室温拉伸性能

| 试样编号 | Rm /MPa | Rp0.2 /MPa | A(%) | Z(%) |

| 4° | 1558 | 1477 | 8.0 | 17 |

| 5° | 1699 | 1590 | 4.0 | 13 |

| 6° | 1483 | - | 0.5 | 3 |

| 7° | 1337 | 1284 | 11.0 | 24 |

| 8° | 1404 | 1351 | 7.0 | 15 |

| 9° | 1393 | 1367 | 1.0 | 7 |

| 10° | 1232 | 1166 | 14.0 | 38 |

| 11° | 1347 | 1258 | 10.0 | 26 |

| 12° | 1297 | 1231 | 1.5 | 11 |

1)5°试样(高强度工艺)抗拉强度(Rm )达1699MPa,但断后伸长率( A)仅为4.0%,呈现典型脆性断裂特征。

2)10°试样抗拉强度(Rm )1232MPa,断后伸长率( A)为14.0%,与复杂双重退火态(00°试样)性能接近,且塑性提升12%,证明简化工艺可实现等效性能调控。

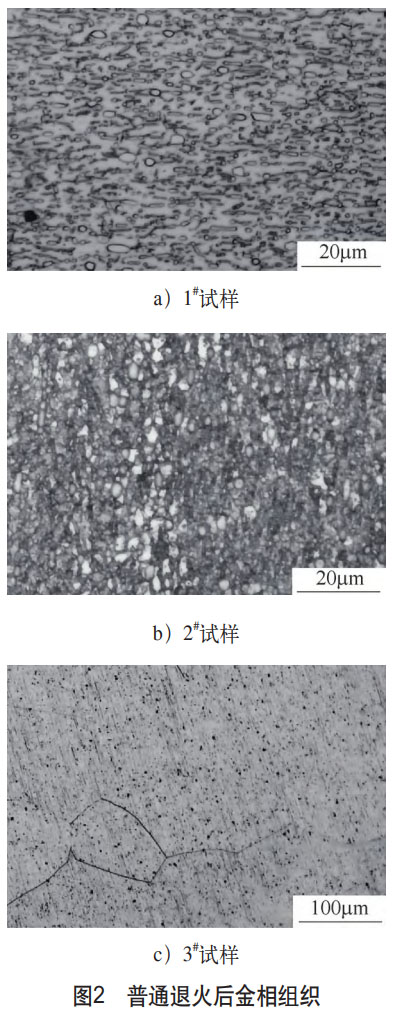

3)第一重退火温度上升时,抗拉强度(Rm )呈抛物线变化(峰值835℃),断后伸长率( A)呈非线性单调下降(见图3a)。

4)第二重退火温度上升时,抗拉强度(Rm )呈非线性单调下降,断后伸长率( A)呈非线性单调上升(见图3b)。

5.2 显微组织演化分析

试验表明,简单双重退火后组织呈现温度依赖性差异。

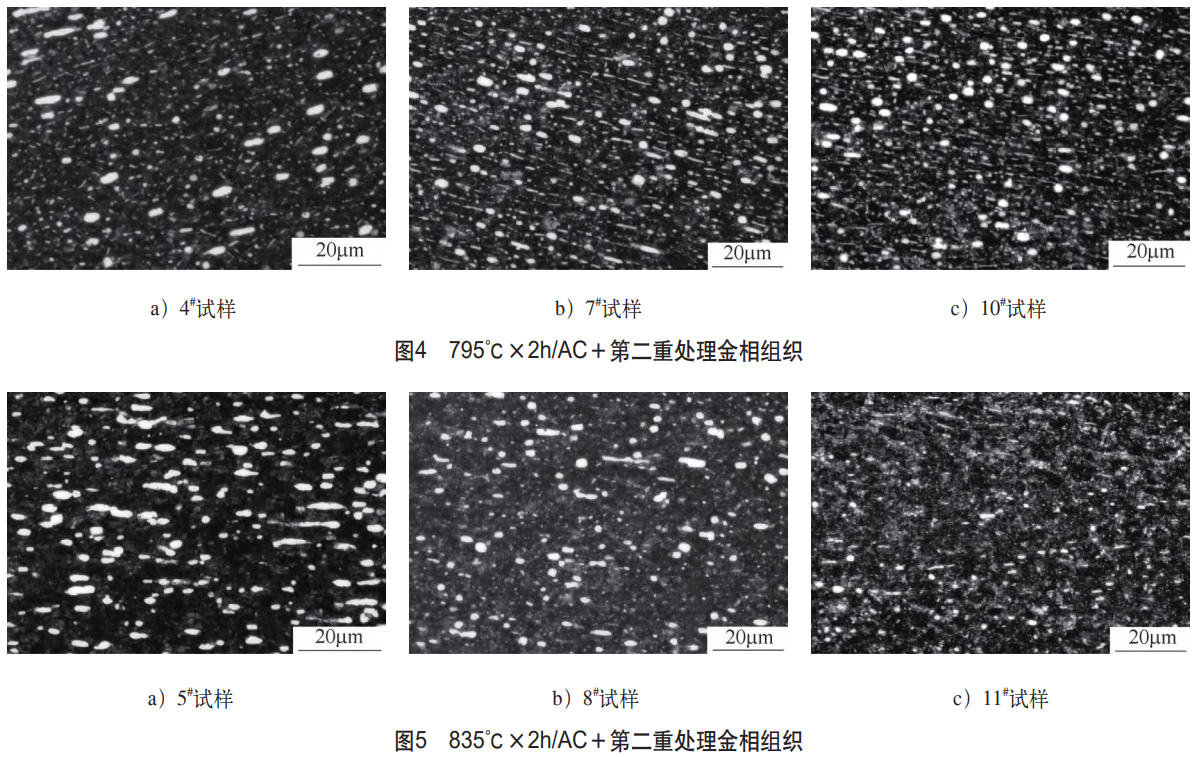

1)低温时效态:4°、7°、10°试样金相组织为初生α相+细小次生α相+β相转变基体(见图4)。

2)次生α相随第二重温度升高而粗化,导致强度下降,从微观维度位于强度的变化趋势(见图3b)。

3)亚稳β相保留态:5°、8°、11°试样金相组织为初生α相+连续β相基体(见图5),500倍OM下未见次生α相,空冷速率超过β亚稳相分解临界速率,抑制时效α相析出。

4)魏氏组织态:6°、9°、12°试样金相组织为第一重温度超过T_β后逐渐分解,形成粗大魏氏组织(见图6)。

5.3 工艺分析与优化

(1)00°试样与8°试样对比 00°试样炉冷阶段(835~750℃)触发β相→α相转变,形成清晰的层状次生α相;00°试样通过层状α相协调变形,A提升至12.5%,强塑积达15612.5MPa%。8°试样直接空冷,β相亚稳相在二次时效中未充分分解。10°,导致β相基体占比升高;因此8°试样虽获得高强度(R m = 1404MPa),但断后伸长率(A)仅7.0%,强塑积仅为9828MPa%。由此证明炉冷阶段的重要性。

(2)00°试样与7°、10°、11°试样对比 简单双重退火(7°、10°、11°试样)性能与复杂双重退火00°试样匹配度较高(ΔR m < 5%,ΔA < 2.5%)。证明简单双重退火可通过精准性温替代复杂缓冷步骤,获得与复杂双重退火相当的强塑积(10°试样对比00°)。

6、结束语

1)复杂双重退火通过炉冷(835℃~750℃)工艺触发β相→α相变动力学窗口,形成层状次生α相,而简单双重退火因空冷速率过快抑制时效析出,导致β相转变基体占比升高。二者组织差异源于中间缓冷阶段的相变触发效应。

2)第一重退火温度梯度效应:在795~875℃区间,抗拉强度R m 呈抛物线变化(峰值835℃),塑性指标随温度升高单调下降,降幅达8%(ΔA = 14.0% − 1.0%);第二重时效温度调控效应:次生α相化速率与温度正相关,验证了“高温时效换塑性”的可行性。

3)筛选出3组高性能简单双重退火制度:7°试样强塑积14707MPa%,10°试样强塑积17248MPa%,11°试样强塑积13470MPa%。实现与复杂双重退火(00°试样强塑积15612.5MPa%)等效的强塑性匹配(ΔR m < 5%,ΔA < 2.5%)。

参考文献:

[1] HUANG B Y, LI C G, SHI L K, et al. Chinese material engineering dictionary[M]. Beijing: China Materials Engineering Canon, 2005.

[2] HUANG X, ZHU Z S, WANG H H, et al. Advanced Aeronautical titanium alloys and applications[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2012.

[3] 陈军,赵永庆,等. 中国用钛合金的研究和发展[J]. 材料导报,2005 (6):67-70.

[4] 中国工程院化工、冶金与材料工程学部与中国材料研究学会. 中国新材料产业发展报告[M]. 北京:化学工业出版社,2022.

[5] 李斌. 航空用钛合金TC18板材机制工艺研究[D]. 西安:西安建筑科技大学,2019.

[6] CHEN Y, WANG K, REN Z. Interaction between phase transformation and static recrystallization during annealing of rolled TC18 titanium alloy[J]. Journal of Materials Science & Technology, 2024, 202:1-15.

[7] 程欣欣,张明玉,宋一新,等. 热处理温度对TC18钛合金微观组织与冲击性能的影响[J]. 稀有金属与硬质合金,2024, 52 (5):62-67.

[8] 于兰兰,毛小南,赵永庆,等. 热变形行为与BT22钛合金的组织演变[J]. 稀有金属材料与工程,2007 (3):505-508.

[9] 汤育红,王进,崔明磊,等. 双重退火工艺对冷B级TC18合金锻件组织和性能的影响[J]. 金属热处理,2024, 49 (11):262-266.

[10] 王晓燕,郭鸿敏,姚泽坤,等. 双重退火对TC18钛合金锻件组织性能的影响[J]. 材料热处理学报,2009, 30 (1):100-103.

相关链接

- 2025-09-07 激光增材TB6钛合金板拉伸组织演变:β 晶界裂纹抑制与 α 簇物相及滑移带调控

- 2025-08-12 数据驱动TA15钛合金板制造:热处理-加工-服役性能映射模型构建

- 2025-07-17 退火温度对TA5钛合金厚板显微组织和拉伸性能的影响

- 2025-07-13 不同表面处理工艺对TC4钛合金薄板组织和性能的影响

- 2025-07-11 热处理参数对Ti80钛合金板材表面污染层的影响

- 2025-07-05 固溶温度对海洋耐腐蚀领域用TA31钛合金板材冲击韧性的影响规律及机理

- 2025-06-25 利泰金属解析航空航天用钛合金板五大牌号性能图谱

- 2025-06-11 海洋工程核心材料Ti80钛合金板:创新突破与全球产业链高端跃升路径

- 2025-06-04 利泰金属谈几种特殊牌号钛合金板的性能特点与工艺流程

- 2025-05-31 钛板厂家概述TC4ELI/TA15合金板材宽幅轧制工艺